活動報告vol.32

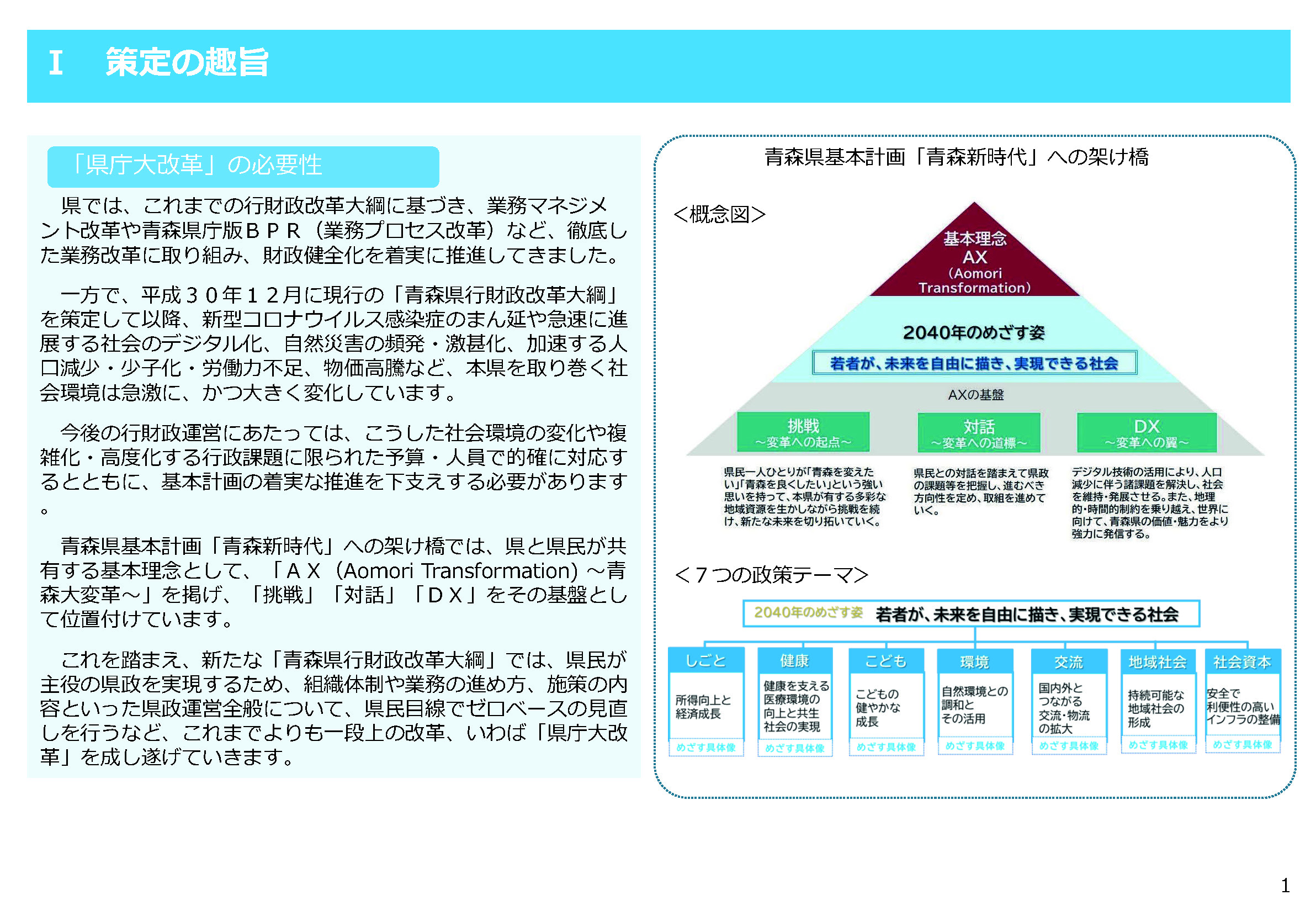

青森県行財政改革大綱の推進について≪一般質問 令和6年9月定例会≫

質問1

令和六年四月の組織改正によりどのような効果があったのか、現時点での県の認識について。また、行財政改革大綱に掲げる改革の取組状況について、その進捗管理をどのように行うのかについてお伺いします。

答弁1 知事(宮下宗一郎)

令和六年四月から本庁の組織体制について、こども家庭部や環境エネルギー部など八部を新設、再編し、十四部局体制とする見直しを行ったところであります。これにより、県基本計画の政策テーマと各部局との結びつきを強め、強力かつスピーディーな施策展開に効果を発揮できるよう取り組んでいるところであります。

新たな組織体制の下、県民の皆様との対話を重視しながら、時代の変化に対応した新しい制度や事業を積極的に打ち出し、具体的な成果につなげることで、県民の皆様の期待にしっかりと応えてまいりたいと考えております。

答弁1 総務部長(澤 純市)

青森県行財政改革大綱に掲げる改革を着実に推進するため、本年三月、具体的な取組項目を定めた青森県行財政改革行動計画を策定いたしました。

この行動計画は、百四の取組項目について、その実施工程や主体となって取り組む所属を定めたものであり、これに基づき進捗管理を行います。

取組状況につきましては、毎年度公表の上、知事を本部長といたします青森県行財政改革推進本部会議において、点検、見直しを行うとともに、有識者等で構成する青森県行財政改革推進委員会に報告し、御意見をいただくこととしております。

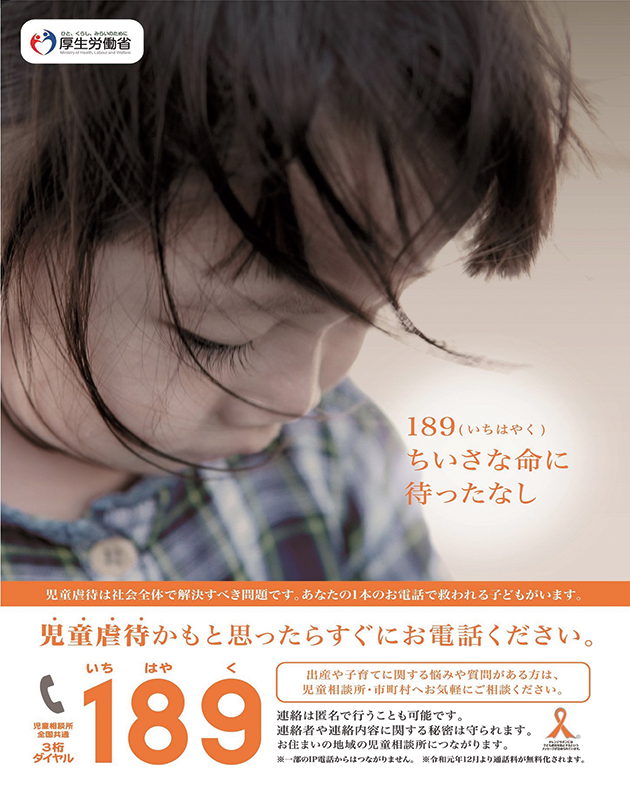

児童虐待への対応等について

質問2

本県の児童相談所における児童虐待相談対応件数と、県の児童虐待への対応について。また、児童福祉法の改正により、児童の意思表明を支援する仕組みである意思表明等支援事業が整備されましたが、事業の内容と事業の実施に向けた県の取組についてお伺いします。

答弁2 こども家庭部長(若松伸一)

本県の児童相談所における児童虐待相談対応件数は、令和五年度は、前年度から三百七十五件増加し、過去最多の二千四百十四件となり、全国と同様に増加傾向にあります。

県では、増加する児童虐待相談に迅速かつ適切に対応するため、児童福祉司及び児童心理司を毎年度増員しているほか、児童虐待に対応する職員への職場内研修の実施や県外研修の受講など、人員体制の強化と専門性の向上を図っています。

また、法律的な専門知識を必要とする事案への対応のため、嘱託の弁護士を中央児童相談所と八戸児童相談所に各一名配置したほか、事件性が疑われる事例への対応や警察との連携強化のため、警察からの出向職員を中央児童相談所、弘前児童相談所、八戸児童相談所に各一名配置するなど、児童相談所の体制強化に努めています。

次に、児童の意見表明を支援する意見表明等支援事業の内容と県の取組についてです。

意見表明等支援事業は、児童相談所長が児童の一時保護や施設入所等の措置を行う場合に、児童の福祉に関して知識または経験を有する意見表明等支援員が当該児童の意見や意向を児童から聴取し、児童の意見表明の支援や、行政機関や児童福祉施設等に代弁する事業です。

県では、子供の養育環境に関わる措置を行うに当たり、子供の意見が尊重され、その最善の利益が優先して考慮されるよう、本事業を早期に導入する必要があると考えており、関係機関と協議しているところでございます。

「A!Premium」の利用促進について

質問3

「A!Premium」の昨年度の利用実績と課題について。また、「A!Premium」を利用した県産品の販売拡大に向けて、県はどのように取り組んでいくのかお伺いします。

県、ヤマト運輸と共に県内各企業が県産品をPRした2024香港Food Expo PRO

答弁3 知事(宮下宗一郎)

県産品を高品質のまま国内外にお届けする「A!Premium」については、連携協定を結んだヤマト運輸と共に、国内では西日本へのスピード輸送の強化に向けて、新たに青森―伊丹便を活用した航空輸送の実用化に取り組むこととしております。

また、海外では、青森空港での通関で輸送時間を短縮できる強みをアピールしながら、「香港Food Expo PRO」など食品見本市での商談や、海外バイヤー向けのPRを積極的に取り組むことで、「A!Premium」を利用した県産品の販売拡大につなげてまいります。

答弁3 観光交流推進部長(齋藤直樹)

「A!Premium」の令和五年度の利用実績は、国内外合わせて一万六千九十一個で、前年対比一八三%となり、平成二十七年度のサービス開始以来、最多を記録しました。このうち、国内仕向けが一万五千九百四十四個で、全体の九九%を占めています。

国内仕向けは、関東・中部圏の需要掘り起こしにより実績を伸ばしていますが、さらなる利用促進に向けては、本県の高品質な農林水産物を西日本全体にスピード輸送できることが課題であると考えています。

一方、海外仕向けは、コロナ禍による継続取引の中断などにより、利用実績がコロナ禍前の十分の一以下に落ち込んでおり、需要の獲得に向けて、海外バイヤー等へのPRや商談機会の拡大が課題であると受け止めています。

リンゴ産業の生産振興について

質問4

令和五年産リンゴの販売実績を踏まえ、県は青森リンゴの生産振興に今後どのように取り組んでいくのか。また、リンゴの結実確保に向けて、県は今後どのように取り組んでいくのかお伺いします。

リンゴの花芽の状況を調査

答弁4 知事(宮下宗一郎)

令和五年産の青森リンゴは、収穫量が前年対比八五%にとどまった一方で、単価が前年対比一二一%と大幅に上昇いたしました。このことから、販売額は十年連続で一千億円を超え、過去最高の約千二百二十二億円となり、これは生産者をはじめ、関係団体等が一丸となって努力した結果であると受け止めております。

今後も、昨今の気候変動に適応した新品種の開発や、高密植栽培、スマート農業といった新技術の導入など、リンゴ生産のイノベーションに向けた取組をしっかりと進め、生産者のさらなる所得向上につなげてまいります。

答弁4 農林水産部長(成田澄人)

県では、リンゴの結実確保に向けて、受粉樹の植栽による混植の推進、マメコバチなどの訪花昆虫の利用拡大、気候変動等に備えた人工授粉体制の強化を組み合わせ、従来技術の省力化を図りながら、総合的な対策に取り組んでいくこととしています。

このうち、来年産に向けた緊急的な対策として、ふじなど単一品種の割合が高い園地の受粉環境を改善するため、開花直前に別品種の切り枝を設置する方法を関係団体と連携し、周知していくこととしています。

また、マメコバチを早期に増殖するため、地域ぐるみで行う増殖活動の取組を支援するほか、人工授粉体制の強化に向けては、剪定枝を活用した花粉の確保、増産に関する実証などに取り組むこととして、本定例会に所要の予算を計上し、御審議いただいているところです。

自転車利用者の交通安全について

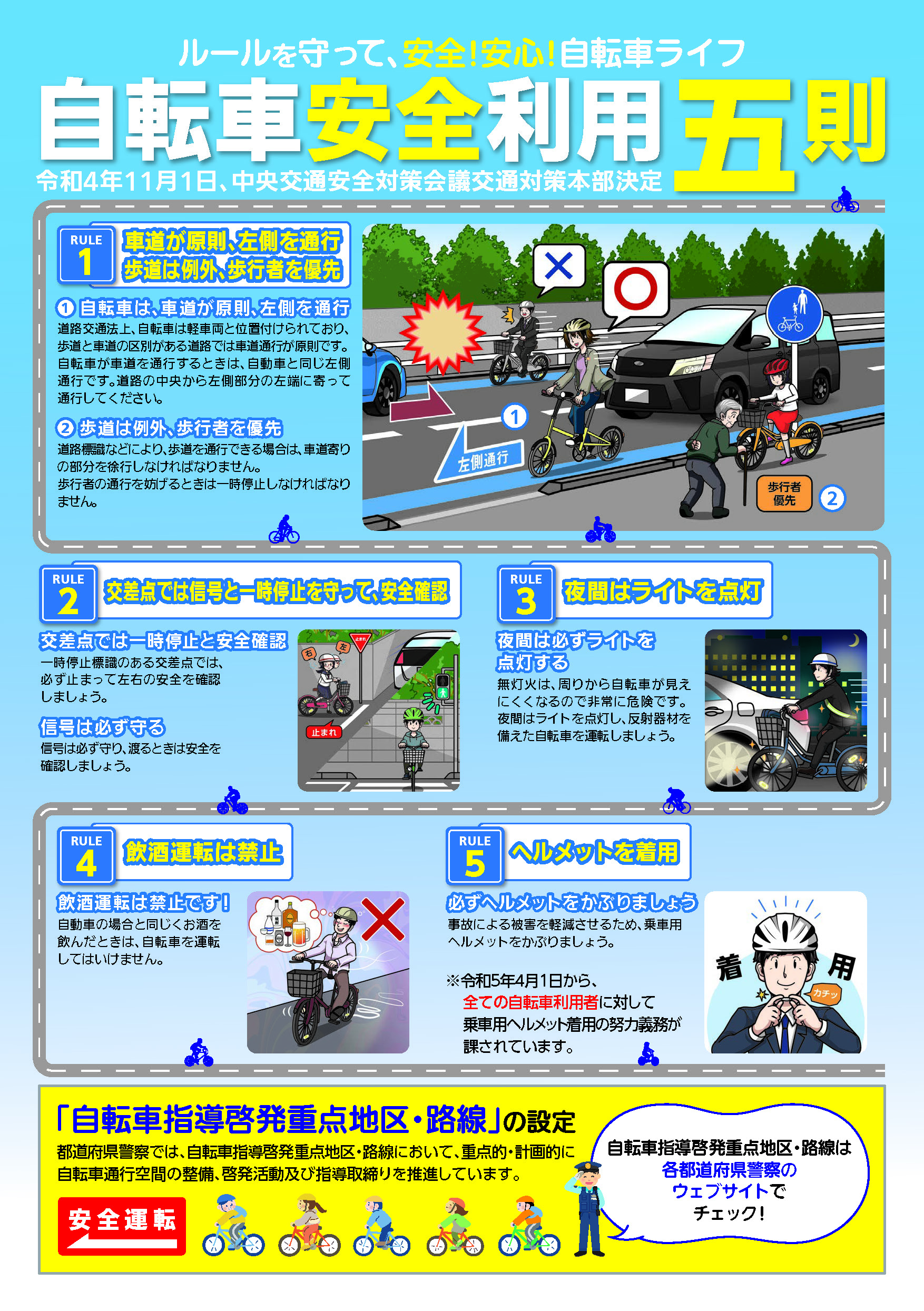

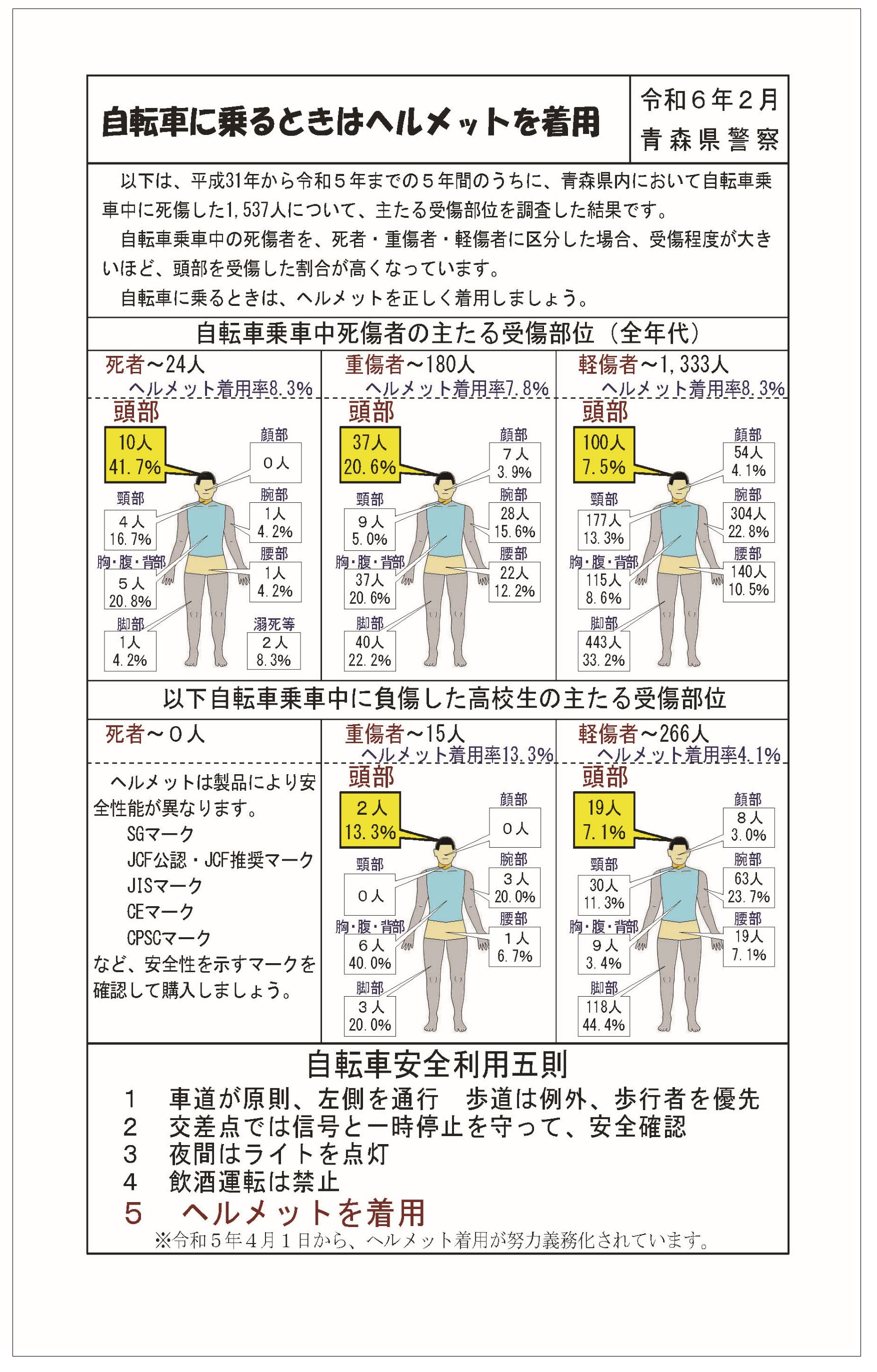

質問5

自転車利用者による交通事故の発生件数と高齢者の内訳を含んだ死傷者数の推移について。また、二点目として、自転車用ヘルメットの着用促進に向けた県の取組について。さらに、三点目として、県立高等学校において自転車通学にヘルメットの着用を義務づけている学校数及びヘルメットの着用を含め、交通安全教育の推進に向けた県教育委員会の取組についてお伺いします。

答弁5 警察本部長(小野寺健一)

最近三年間の自転車利用者が第一または第二当事者となった交通事故の発生件数は、令和三年が三百二十一件、令和四年が二百六十件、令和五年が三百十二件であり、本年は八月末現在で百三十件となっております。

また、六十五歳以上の高齢者の内訳を含んだ自転車乗車中の死傷者数の推移につきましては、死者は、令和三年が六人で、全て高齢者、令和四年が四人で、うち高齢者は二人、令和五年が四人で、うち高齢者は三人であり、本年は八月末現在で高齢者一人となっており、負傷者につきましては、令和三年が三百十四人で、うち高齢者は八十二人、令和四年が二百五十七人で、うち高齢者は五十七人、令和五年が三百五人で、うち高齢者は八十四人であり、本年は八月末現在で百二十九人、うち高齢者は三十一人となっております。

答弁5 知事(宮下宗一郎)

昨年四月から自転車用ヘルメットの着用が努力義務化されたことを踏まえ、今年度は、秋の全国交通安全運動期間に合わせて九月を強化月間とし、チャリに乗るならヘルメット、チャリメットを統一キャッチフレーズとして、ヘルメット着用促進キャンペーンを実施したところであります。

具体的には、県の広報媒体や各種メディアで集中的に広報活動を展開したほか、県内各地のホームセンターで特設コーナーを設けていただくなどの購入キャンペーンを実施いたしました。また、県内の高校生を対象に、ヘルメットをはじめとする自転車の安全利用に関する標語を本日まで募集しております。

答弁5 教育長(風張知子)

県教育委員会が昨年十一月に実施した調査では、自転車通学時にヘルメットの着用を義務づけている県立高等学校は、四十六校中、二校となっております。

県教育委員会では、教職員を対象とした学校安全指導者研修会において、ヘルメット着用の努力義務化の内容を盛り込むなど、自転車の安全利用に向けた講義、演習を行い、交通安全教育の推進に努めております。

また、警察と連携した新たな取組として、希望する県立高等学校の入学者説明会において、警察署の職員が新入生と保護者に対して、ヘルメットの着用促進を含めた自転車の安全利用に関する講話を実施しております。

県立学校施設の整備状況について

質問6

県立高等学校における洋式トイレ及び多目的トイレの整備状況と今後の対応についてお伺いします。

和式から洋式に改修されたトイレ

答弁6 教育長(風張知子)

令和五年九月一日現在、県立高等学校における洋式トイレの整備率は四一・七%であり、多目的トイレを含めると四六・四%となっております。

学校施設は、児童生徒が一日の大半を過ごす学習、生活の場であり、トイレを含め、適切な環境を保つことが重要であることから、県立学校においては、大規模改修や校舎の改築等の際に、洋式トイレの整備についても取り組んでいるところです。

また、学校施設におけるバリアフリー化を進めるため、多目的トイレについても計画的に整備することとしております。